音楽理論って、わかりづらいですよね?

僕は理論を身につけるまでにめちゃくちゃ時間かかりました。

でも理論を覚えてから、コピーの時間が短くなったり、

セッションにも参加できるレベルに成長できました。

ただ、音楽理論関係の情報は、

教科書みたいな解説ばかりで本当にわかりづらいし遠回りすぎる。

当時の僕みたいに、

「ドレミファソラシドしか知らない人」でもわかるものや、

ベーシスト向けの情報が本当に少ないです。

そこで本記事では、

「これから音楽理論を勉強したいベーシスト」に向けて、

音楽理論の基礎となる「音名」をやさしく解説します。

この記事シリーズを読めば、

音楽知識ゼロの人でも簡単に理解できて、

すぐ演奏に使えるところまで到達できます。

- 英語音名に慣れよう

- チューニングでも英語音名を意識しよう

- 指板上で音の位置を見て・弾いてみよう

これを読んだ人が音楽理論を少しでも理解してくれたら嬉しいし、

もっとベースを楽しんでくれたら幸せです。

はじめに ベーシストに必要な音楽理論は全体の一部

音楽理論とは、

音楽を演奏・作成・説明するためのルール(体系)です。

音楽理論を学び、

演奏を感覚じゃなく頭で理解することで、

どんどん上達していきます。

とはいえ、全部を理解しなくてOK。

ベーシストは使うところだけ覚えれば大丈夫。

ベーシストが音楽理論を学ぶと、

- 周りの状況に合わせて演奏できるようになる

- 自分の演奏を俯瞰して分析できる

- ウォーキングベース等のベースラインを自分で作れる

- 初見曲やセッションでも対応できる

たくさんのメリットがあります。

このシリーズでは、

「音楽知識ゼロでもわかりやすく実践的に使える音楽理論」

をテーマに解説していきます。

音楽理論の基礎「英語音名」を覚えよう

記事を読んでる人の中には、

「ドレミファソラシドくらいしか知らない…」

って人もいると思います。

当時の僕も同じでした。

なので、同じスタート地点から進めていきます。

ただ、これから説明していく中で、

どうしても専門用語がちょこちょこ出てきます。

難しい言葉はできるだけ嚙み砕いて説明するので、

一緒に少しずつ学んでいきましょう!

まず第一歩として、

英語音名を覚えるところから始めましょう。

「ドレミファソラシド」を「C D E F G A B C」で覚えよう

音名というのは「音の名前」のことです。

学校で習った「ドレミファソラシド」

これが音名です。

でも音楽理論では、

音名をアルファベットで表します。

| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |

| C | D | E | F | G | A | B | C |

「なんで?」って感じるかもしれませんが、

「そーいうものだ」と割り切ってください。

最初は難しいけど、繰り返し使えばすぐ慣れます。

これから先は「ドレミファソラシド」じゃなく、

「CDEFGABC」で呼ぶクセをつけていきましょう。

記事内では「CDEFGABC」で進めていくので、

一緒に少しずつ慣れていきましょう!

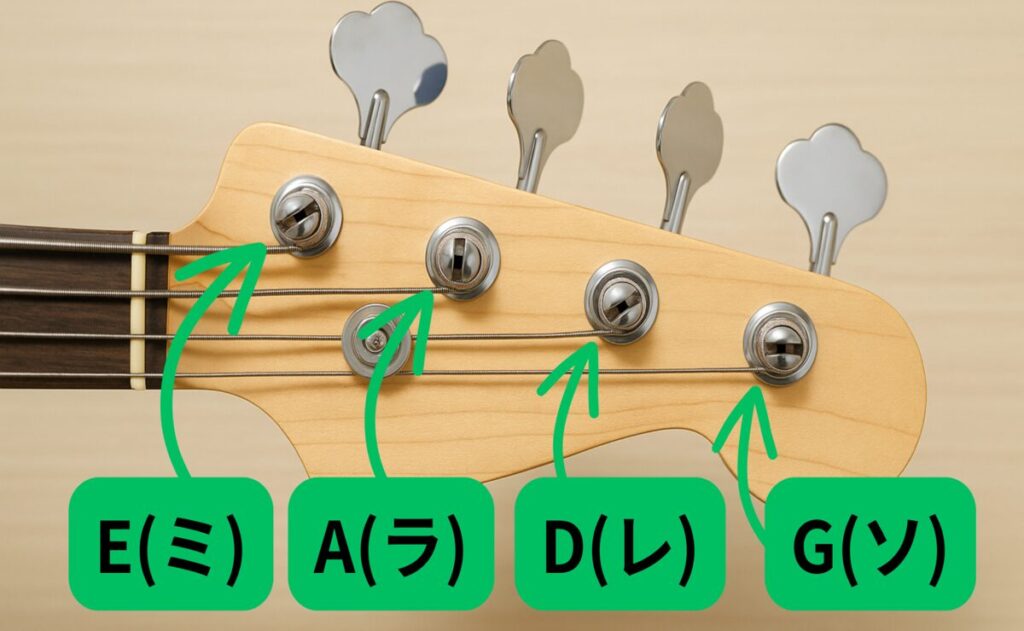

チューニングで「英語音名」を意識しよう

チューニングで改めて音名を確認しましょう。

音名を覚えるのにいい練習になります。

ベースの基本的なチューニングは、

- 4弦 → E(ミ)

- 3弦 → A(ラ)

- 2弦 → D(レ)

- 1弦 → G(ソ)

ここで大事なのは「各弦の音名を意識・理解すること」です。

なんとなく「EADG」って暗記してるだけじゃダメです。

「E=ミ、A=ラ、D=レ、G=ソ」って意識すること。

これ本当に大事。

「E弦、A弦、D弦、G弦」の表記に、

少しずつ慣れていきましょう!

「チューニングってそもそも何?」

「正しいやり方がまだ不安…」

って人は、

チューニングのやり方を解説した記事があるので、

先にそちらを読んでください!👇

エレキベースで音の位置を見て・弾いてみよう

ここからは、

「ベースのどこに、どの音があるのか」

を覚えていきます。

最初から全部を覚えるのは無理です。

「そういえばここの音がCだったな」とか、

「Dはこの辺にあったな」みたいに

なんとな~くでOKです。

ベースを弾いて練習しているうちに、

しっかり頭と体に定着していきます!

エレキベースの指板とフレットの見方を知ろう

ベース弦を押さえるネックの板みたいな部分を指板と言います。

指板上の、金属の仕切りを「フレット」と呼びます。

フレットとフレットの「間」を押さえることで、

音の高さを調整します。

ヘッド側の一番端の「間」を「1フレット(1F)」

次を「2フレット(2F)」というふうに番号で呼びます。

記事内では「1F・2F」と表記します。

分かりやすくするため、

「5フレット(5F)ごと」に区切って解説します。

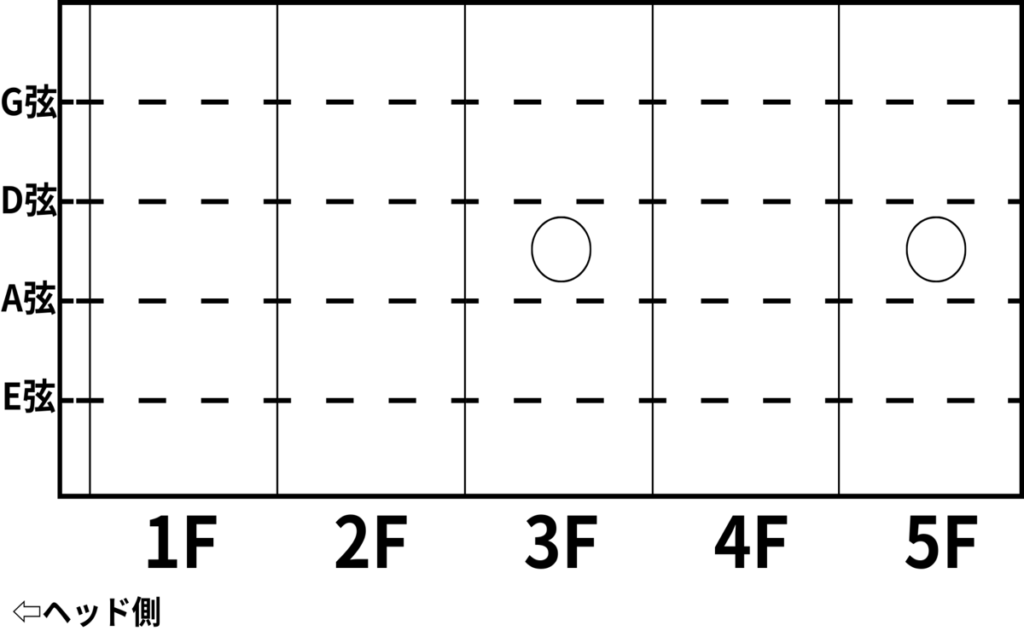

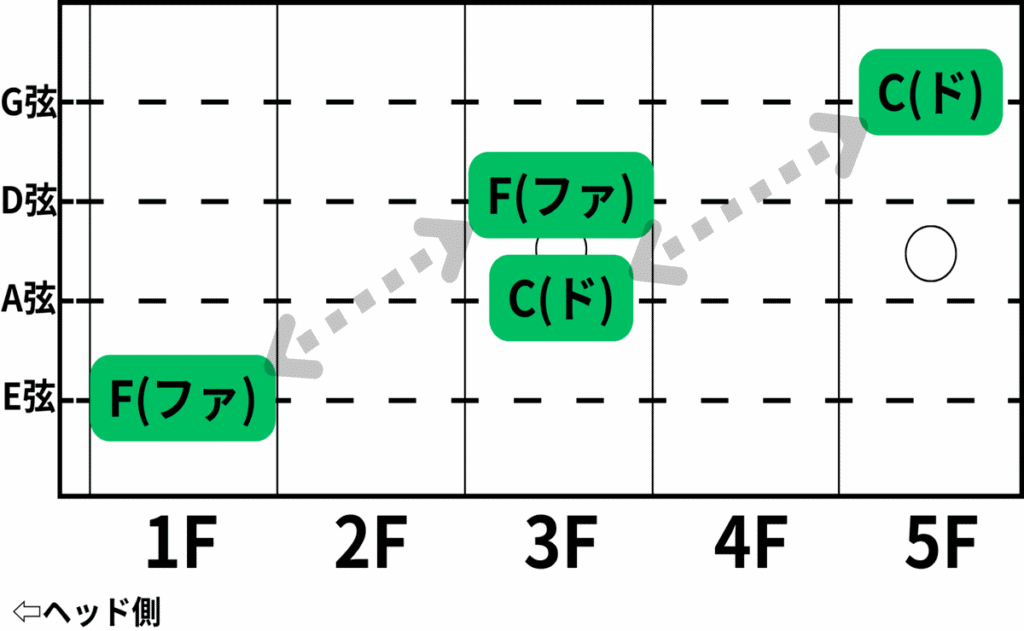

Cオクターブを弾いてみよう

オクターブとは同じ名前の音までの距離のことです。

平たく言えば「ドレミファソラシド」を一周した距離です。

例えば…

- C(低い ド) → C(高い ド)

この「低いC(ド)」と「高いC(ド)」の「間」が1オクターブ。

同じCでも、高い方を「1オクターブ上」

低い方を「1オクターブ下」って表現します。

まずは低いCと高いCを交互に弾いてみましょう!

ベースのオクターブ位置は超シンプル。

どんな音でも、

「1弦またいで2フレット先」にオクターブの上下があります。下図を参考に見てみましょう。

「C」でも「F」でもオクターブは同じ形で存在します。

一見すると難しそうですが、

弾いてみるとめちゃくちゃ簡単ですよ!オクターブ上下を交互に弾いてみてください♪

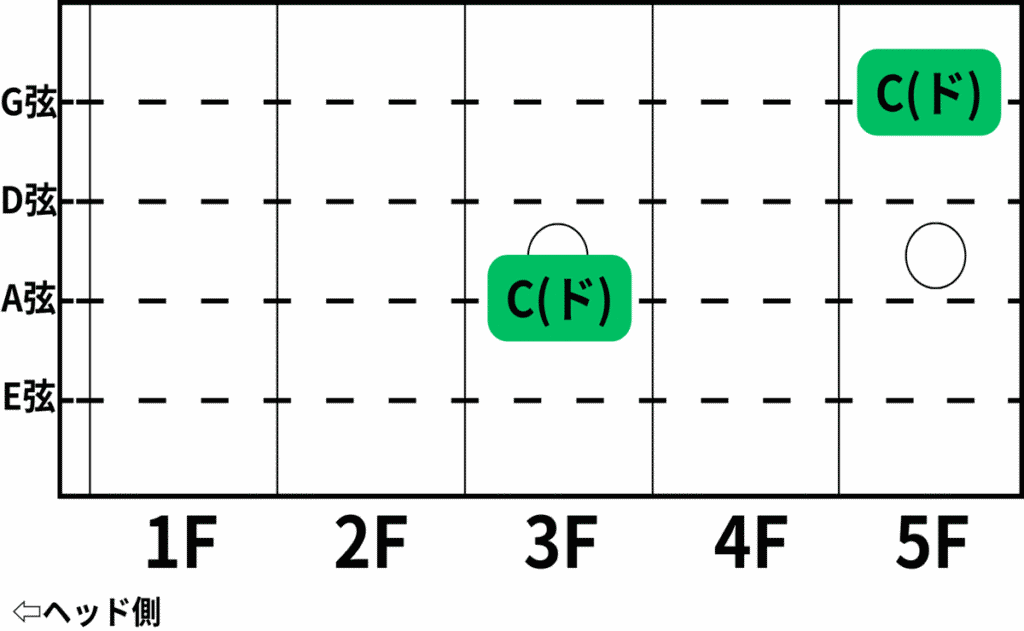

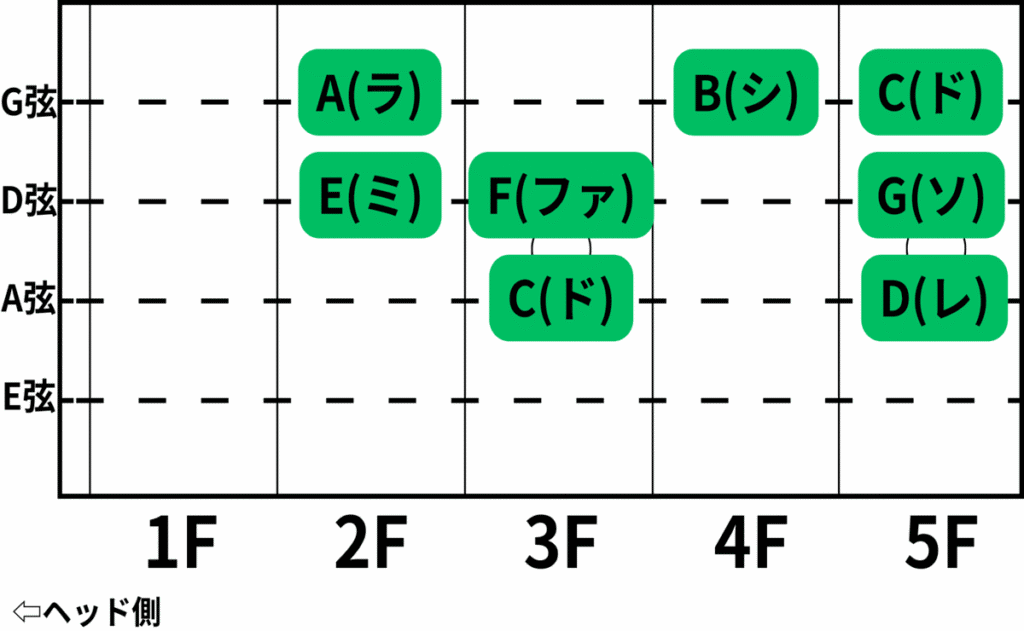

1~5フレットで「ドレミファソラシド」を弾いてみよう

次に1F~5Fまでの、

各音の位置を見ていきましょう。

図では分かりやすいように、

「Cから1オクターブ上のCまでの音」だけ載せています。

実際は、空欄の各フレットに音名がありますが、

今はそこまで気にしなくて大丈夫です。

まずは難しく考えず、弾いてみましょう!

「ドレミファソラシドがこの辺にあるんだな」

って感覚がつかめればOK!

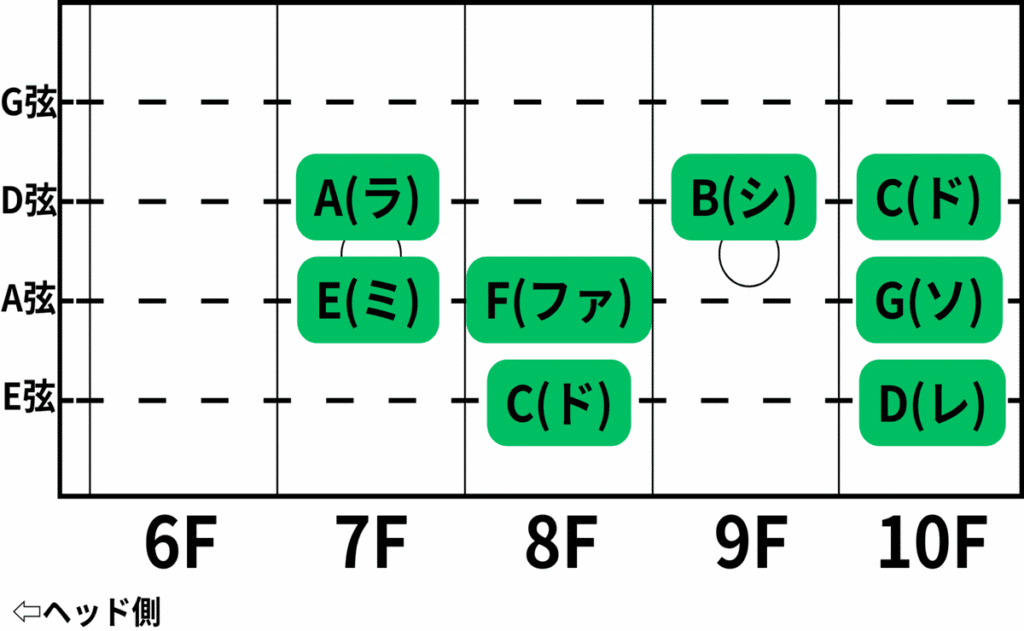

6~10フレットで「ドレミファソラシド」を弾いてみよう

次は6F~10Fを見ていきましょう。

1F~5Fの時と比べると、

Cオクターブの位置が変わりましたね。

けど、よく見てみると…

1F~5Fの「音の並びのブロック」が、

そのままE弦側にスライドしただけなんです!

こうやって見ると、

意外と簡単に弾けそうじゃないですか?

6F~10Fでも同様に、

まずは難しく考えず、弾いてみましょう!

「ここにもドレミファソラシドなのかぁ」

って感覚がつかめればOK!

ちなみにチューナーを付けながら弾くと、

「自分が弾いてる音の音名を目で確認できる」

ので結構感動できておすすめです。

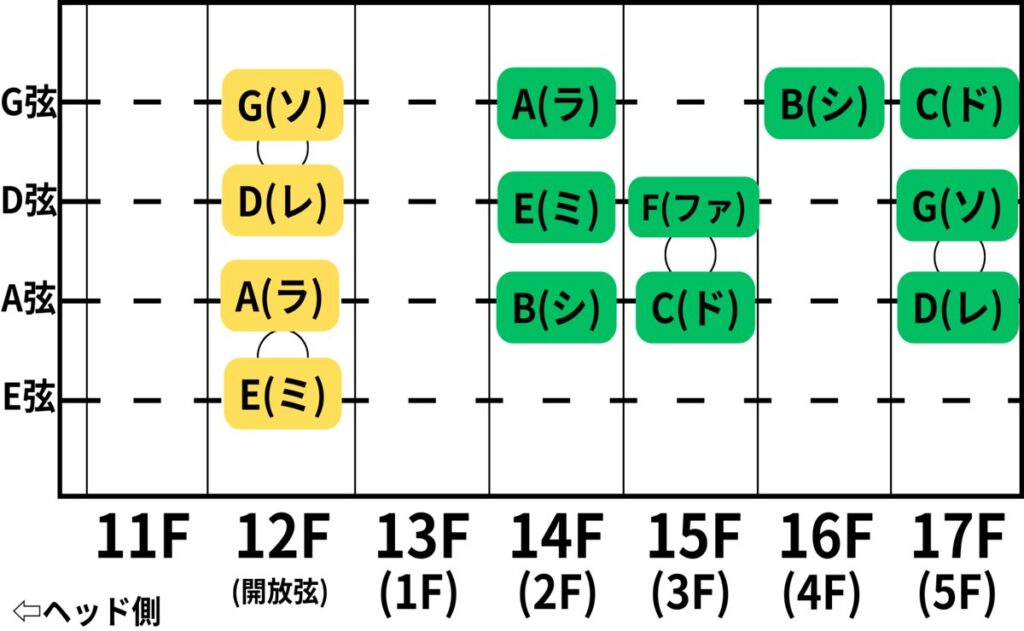

11フレット以降の「ドレミファソラシド」を弾いてみよう

最後に11F以降のポジションはこんな感じです。

「いきなりフレット増やすな!」

って思うかもしれませんが大丈夫です。

ベースは12Fの位置で全ての弦が、

オクターブ(開放弦と同じ音)になります。

なので13F~17Fは、

1F~5Fと同じ音の位置になっています。

18F以降(=6Fから先と同じ並び)は省略します。

18F以降はぜひ、6F~10Fの図を見ながら、

Cのオクターブを自分で探してみてください。

自分で弾きながら探してみると、

「あっ、意外と簡単だな」

って感じると思いますよ!

【音楽理論予備知識】開放弦とは?

「開放弦(かいほうげん)」とは、

フレットを押さえずに弦を弾いた音です。

4弦はE

3弦はA

2弦はD

1弦はG

チューニングした時の音と一緒です。

まとめ 音名は「意識」と「弾いてみる」が大切

今回は音楽理論のスタート地点として、

「音名」について解説してきました。

堅苦しい教科書っぽい内容じゃなく、

「覚えたらすぐ弾ける」くらい実践的な内容になってます。

- 英語音名に慣れよう

- チューニングでも英語音名を意識しよう

- 指板上で音の位置を見て・弾いてみよう

ここまで読んで、

「正直、なんか難しい…」

って感じた人もいるかもしれません。

けど、まずは自分をほめてください。

「音楽理論を学ぼう」と思って、

この記事を読んだあなたは本当に偉い。

音楽理論って、

覚えたらいきなり上手くならないです。

「難しい…」と感じるのも当たり前。

重要なのは、

理解することじゃなく、実践すること。

ある程度理解したら、

理論を意識して何度も演奏することが大事。

音楽理論はあくまで知識です。

けど知識(=基礎)を固めようとする姿勢は、

必ず上達につながります。

次は音と音の距離=「音程」について解説していきます。

一緒にゆっくり進んでいきましょう!

みんな、ベースやろうぜ!

コメント